| 磁性、非磁性を問わない動作 |

|

|

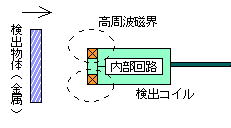

本センサーは,図1の概念図のように、1次側に発振電圧を供給し、2次側より差動出力を取り出す方式であり、被検出体が検出面近くに無いときは(以下、無負荷)、2次側より一定振幅の発振出力を得ます。

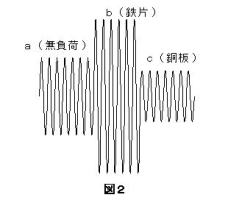

今(図2)、鉄片を近づけて静止させたとしますと振幅が増し、また銅板のような非磁性金属を近づけますと振幅が減少します。

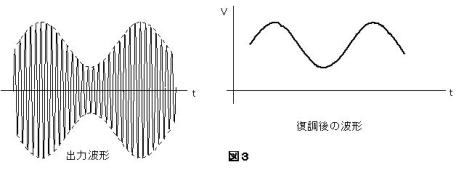

被検出体を検出面に近づけたまま静止させれば、出力は一定振幅を持続します。被検出体を検出面で機械的に振動させれば、図3のような振幅が得られます。

この振幅は、発信器の周波数を搬送波とし、検出体の状態に応じて変化する振幅変調波です。

従って、信号を取り出すために復調しますが、復調以降で、静止状態での信号も必要な場合は、直流増幅しなければなりません。

この点は使用目的と所要信号電圧からご判断下さい。

本センサーは、被検出体が磁性の場合は検出磁気回路の磁気抵抗が減少して、インダクタンスが増します。

非磁性の場合はセンサーより発する交番磁界の為、被検出体に渦電流が生じ、その渦電流が反発磁界を発生して検出磁気回路の磁気抵抗を増し、インダクタンスを減少させます。

渦電流は発振周波数の二乗にほぼ比例し、また渦電流の生じやすさは被検出体が塊状のものほど大きく、紛状になると小さくなります。

また、本センサーは、方向性を持っていますので、検出面に対して水平方向の検出の際は、注意が必要です。検出面上のマーカを結ぶ線上が最大感度になります。

|

|

|